週イチで通っているラーメン屋がある。鶏白湯(パイタン)と呼ばれる濃厚なスープが名物の人気店だ。毎週、開店時間になるとその店の暖簾をくぐって奥のカウンター席に腰かける――と、パートのお姉さんが「いつものですか?」と聞く。返事をしたら、ラーメンが来るまでの間に水で口をうるおし、味覚をニュートラルな状態に戻しつつ、厨房の奥にあるスープ用大鍋の様子なんかを眺めて過ごす。「お待たせしました」とカウンターから出て来た丼を受け取り、すばやくスマホで俯瞰とクローズアップの2枚の写真を撮影したら、いよいよファーストコンタクトだ。まずスープをひとくち飲んで味を確認。このとき92%くらいの確率で脳裏に浮かんでくるセリフは「文句のつけようがねぇ……」である。続いて麺を少しだけすすると、腹の底から感謝の念が込み上げてくる。料理人や店のスタッフだけでなく、製麺所・養鶏場・物流業者・水道やガス電機などのインフラ事業者も含めた全関係者への「ありがとう」だ。スープになってくれた鶏への慈愛も忘れてはならない。ニワトリは最古の家畜という説もあるくらいで、もう何千年も人間に尽くしてきたというのに、さらにこれほどの喜びを与えてくれるのか……! と、このような感謝と歓喜の奔流の中にいるうちに食事は終わり。当然スープも飲み干す。そのための「週イチ通い」なのだ(写真撮影しているから何日前に行ったかもすぐわかる)。会計を終えて店を出ると、「これでまた一週間、がんばっていける」という確信がわいてくる。すぐれた飲食店というのは、胃袋だけでなく心も満たしてくれるものなのだ。

特集2

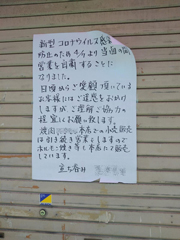

営業を自粛する飲食店

客離れを防ぐキャンペーンも

●ビデオ通話で満足ですか?

さて、ごぞんじの通り新型コロナウイルスの緊急事態宣言によって、飲食店はかつてない苦境に立たされている。このラーメン屋も時短営業やテイクアウトに生き残りをかけているものの、客は激減してしまった。もし店が潰れれば自分も困るが、従業員やパートさんはもっと大変な目に遭うだろう。週に何度も食べるわけにはいかないけれど、これまで以上に応援の気持ちを込めてお店に通い続けている。

先日、近所にある別のラーメン屋にも行ってみると、透明なシートで座席を区切り、スタッフはゴム手袋に感染予防のフェイスシールドを付けて接客していた。感染予防という点では正しいのかもしれないが、なんとなく落ち着かない。メシを食っているときくらいコロナのことは忘れたいのに、シールドやシートがいやでも目に入ってきてしまう。隣の人が食べ終わって鼻をかんだりすると不安になってくる。気が付けば、味より「早く食べて店を出なければ」といったことを考えている自分がいた。

つくづく思うが、飲食店の体験というのは「気分」に大きく左右されるものだ。嫌いな人と一緒に高級な食事をしても美味しくないし、ひとりであっても心の持ちようが上手くいかないと「失敗」する。このラーメン店の体験のように、たとえほんのわずかでもリスクや緊張を感じると食事は楽しめなくなってしまう。病気の子供を置いて遊びに行ったり、ボッタクリを心配しながら繁華街で酒を飲んだりするのも同じだろう。吹っ切れないのだ。

このように外に出るのが心配な状況でも楽しく過ごす方法として、テレビではさまざまなバーチャル体験を勧めている。インターネットのビデオ通話を使ったウェブ会議やオンライン研修、芸能人が自宅からの動画配信でファンとやり取りするリモート交流会、動物園や水族館のライブ動画配信、交響楽団やミュージシャンのオンラインコンサートなどだ。たしかに会社のメンバーと業務連絡をしたりといったことくらいなら、いくらでも情報通信で代用が効くだろうし、動画配信もファンにとってはうれしいだろう。

しかし、あらゆる実体験をインターネット動画や生配信に置き換えていくことが、果たして可能なのだろうか? 「バーチャルな体験」で人間は本当に満足できるのか?

ひとり家でビールを呑むより、誰かとビデオ通話しながら味わう方が楽しいという人もいるかもしれない。だが、それは実際に飲み会に参加したりスナックに行ったりする体験とはまったく別物のような気がする。オンラインの授業や研修も、それなりに有用なのかもしれないが、体験の濃度としてはリアルの方がはるかに高いのは明らかだろう。

ほかに選択肢がないとはいえ、鉛の靴を履いて陸上競技をするくらいなら寝ていた方がマシじゃないかと思ってしまうのだ。

●リアルVSバーチャル

知人に、この春から社会人大学に行く予定だった男性がいる。せっかく苦労して入試をクリアしたにもかかわらず、彼は入学を辞退した。大学が「当面のあいだ授業はオンラインで行う」と発表したからだ。彼が大学で目指していたのは博物館などで働くことができる「学芸員資格」の取得で、その授業はもちろん美術品や文化財などに触れて行う「実習」がメインだった。大学側の説明では、たとえば陶磁器の時代ごとの特徴や産地の判別法など、先生がカメラをクローズアップにしたりしながら説明を加える「ライブ配信」を行う予定だったという。大学サイドの説明を聞いた彼は、こんな愚痴をこぼしていた。

「そんなのオンラインでやっても意味ないでしょ? こっちは博物館に展示されているような現物を触って学ぶために大学に行くことにしたのに……」

もっともな言い分だと思う。というか「オンラインで実習をやります」なんて、トンチンカンなことを言い出す大学の思考回路がわからない。その理屈が通るなら、自動車教習所はシミュレーターをクリアするだけで運転免許を与えてもいいことになるんじゃないだろうか。「世界の車窓から」を欠かさず観ていれば、もはや時間とカネをかけて海外旅行に行く必要はない。バンザーイ!

さらに、オンライン授業の是非をめぐっては、毎日新聞が大学教員のこんな声を紹介している。

「私たちはYoutuberではないので動画に期待されても困る。それに語学なら大学教員の授業配信より、NHKラジオの語学番組を聴きながらレッスンしたほうが正直いいと思う」

授業の動画配信なら、放送大学や東進ハイスクールといった先駆者がいる。理論としては「可もなく不可もない普通の先生より、林修先生のようなスゴ腕教師の授業を全国の学生がスマホやモニタで見ながら学習すればいい」というわけだ。そうなると科目ごとに数人の"カリスマ教員"がいればいいわけで、教育機関は一気にスリム化できることになる。教員が授業のオンライン化を粛々と受け入れている背景には、こういう理論によって仕事を失うことを恐れているからだろう。

しかし、この「カリスマ教師によるオンライン授業構想」は、机上の空論でしかない。ほとんどの学生は数学や国語が好きで授業を聞いているわけではないからだ。その科目を学ぶ意義と必要性を訴える年長者が目の前で真剣にしゃべっているから、学生は難しい話にも少しは耳を傾ける。仮に、数学の教師が汗を飛ばしながら黒板に数式を書いているのをライブ配信したとして、それに何十分も付き合える人はごくわずかだろう。

何年か前、テレビで有名な演劇を放送していたのを思い出す。ほぼ固定カメラで、観客席から見るのとほぼ変わらない感覚が味わえるとのふれこみだった。機会があったら見に行きたいと思っていた舞台だったので楽しみにチャンネルを合わせた。が、10分くらいで諦めた。集中力が続かないのだ。こういうのもきっと実際に劇場の座席にいれば、手に汗して観ているに違いない。やはり役者や他の観客たちと空間を共有しないとダメなのだ。

つまるところバーチャルはどこまでいってもバーチャルなのだ。VRなどの最新技術を使えば、現実体験に近づくことはできるだろう。しかし、それでも実体験とは決定的な違いがある。どれだけ精巧で緻密な建築模型を作っても、人が住める家にはならないのだ。

●飲食店は体験施設だ

話を飲食店に戻そう。これまで「バーチャルでは代用できないものがある」という話をしてきたが、レストランでの体験はその真骨頂だろう。立地やインテリア、スタッフを含めての「お店」であって、料理は構成要素のひとつに過ぎない。「味」は、かなり大きいことは間違いないけれど、あくまで一部だ。お店の全体的な印象は、椅子の座り心地や店員の立ち居振る舞い、料理人の服装といったものにも大きく左右される。

「いや、料理の味がすべてだよ」という人はこんな想像をしてみてほしい。もし会社のデスクで高級な江戸前鮨を食べたら、と。まあ、美味しい寿司を食べてうれしいのは間違いないだろう。ただ、きっとこう思うはずだ。「できれば店で食べたかったな……」。カウンター席に座り、白衣を着た職人の動きを眺めつつ「なにか旬のものは?」「いい××が入ってますよ」「じゃあそれ握って」といった具合にやり取りしながら、ツケ台に置かれた鮨を口に運んでいく――。こういうのが「いい鮨を食う」という体験であって、ただ美味しい鮨を腹に入れたらいいという話ではないのだ。

これは「テイクアウトより店内飲食」がいいという単純な話ではない。きっと、重要なポイントは「特定の文化や様式の中に身を置く」ということなのだろう。

もちろんTシャツにキャップ姿でも職人は鮨を握れるが、そんなことを望む客はいない。フランス料理店はコック帽にコックコートを着ていてほしいし、コーヒーを淹れるバリスタはシャツにエプロン姿じゃないと、何かもの足りない気がする。もし、鮨職人がフェイスシールドをしたり、使い捨て手袋で鮨を握らねばならなくなるとしたら、それはもう鮨屋とは別の何かになってしまうだろう。これを「進化した鮨屋だ!」と褒める人はいまい(こう書いたあと気になって検索してみたら、そういうお店がすでに出てきているらしい……)。

ユニフォームには、動きやすさや収納力といった実用性に加えて「魅せる要素」がある。その職業や役割を象徴するものなのだ。ふらりと居酒屋に入ったとき、料理人が食品工場の製造ラインスタッフのような恰好でおでんを煮込んでいたらどうだろう。はたしてリラックスできるか? それとも、最初はギョッとしてもいずれ慣れるのだろうか?

少なくとも、サービス業というのは料理や飲み物といったモノを提供することだけが目的ではないはずだ。飲食店は商品に加えて、そこで過ごした素敵な思い出や楽しい時間といった「体験」を提供しているのだ。

●「営み」は止まらない

冒頭に書いたラーメン屋に通い続ける理由も「味」だけではない。お店に入ってから出るまでトータルで素晴らしい体験をさせてくれるからだ。

なにより気に入っているのは雰囲気だ。出汁や麺だけでなく、チャーシューなどのトッピングまで、一部の隙もないクオリティなのに「こだわり」をまったく感じさせないのがいい。「ラーメン哲学」みたいな店主のポエムもなければ、「まずスープをひとくち」といった食べ方への指図、食材のうんちく語りなどもない。テーブルにごちゃごちゃした文字がないから、余計なことを考えず素直にラーメンに向き合える。

客層もいい。いちばん多いのは男性客だが、若い女性や大学生なんかの男女グループもよく入ってくる。カジュアルな店構えに加えて女性スタッフが多いからだろう。フロア担当は清潔感のある明るい色のTシャツにキャップ姿。もし黒Tシャツに頭にタオルを巻いた大将が注文を取っていたら、ここまで幅広い客層にはなるまい。おかげで店内は不健康そうなラーメンファンだらけにならず、見た目にも風通しがいい。フレッシュなユニフォーム姿で動くスタッフがいい客を集め、客層がいいから若い女性スタッフが集まるのだろう。

そこに行くだけでエネルギーがもらえるような、活気に満ちた飲食店――。ウイルスだろうが戦争だろうが、そんな人間の営みを終わらせることはできない。

さて、ごぞんじの通り新型コロナウイルスの緊急事態宣言によって、飲食店はかつてない苦境に立たされている。このラーメン屋も時短営業やテイクアウトに生き残りをかけているものの、客は激減してしまった。もし店が潰れれば自分も困るが、従業員やパートさんはもっと大変な目に遭うだろう。週に何度も食べるわけにはいかないけれど、これまで以上に応援の気持ちを込めてお店に通い続けている。

先日、近所にある別のラーメン屋にも行ってみると、透明なシートで座席を区切り、スタッフはゴム手袋に感染予防のフェイスシールドを付けて接客していた。感染予防という点では正しいのかもしれないが、なんとなく落ち着かない。メシを食っているときくらいコロナのことは忘れたいのに、シールドやシートがいやでも目に入ってきてしまう。隣の人が食べ終わって鼻をかんだりすると不安になってくる。気が付けば、味より「早く食べて店を出なければ」といったことを考えている自分がいた。

つくづく思うが、飲食店の体験というのは「気分」に大きく左右されるものだ。嫌いな人と一緒に高級な食事をしても美味しくないし、ひとりであっても心の持ちようが上手くいかないと「失敗」する。このラーメン店の体験のように、たとえほんのわずかでもリスクや緊張を感じると食事は楽しめなくなってしまう。病気の子供を置いて遊びに行ったり、ボッタクリを心配しながら繁華街で酒を飲んだりするのも同じだろう。吹っ切れないのだ。

このように外に出るのが心配な状況でも楽しく過ごす方法として、テレビではさまざまなバーチャル体験を勧めている。インターネットのビデオ通話を使ったウェブ会議やオンライン研修、芸能人が自宅からの動画配信でファンとやり取りするリモート交流会、動物園や水族館のライブ動画配信、交響楽団やミュージシャンのオンラインコンサートなどだ。たしかに会社のメンバーと業務連絡をしたりといったことくらいなら、いくらでも情報通信で代用が効くだろうし、動画配信もファンにとってはうれしいだろう。

しかし、あらゆる実体験をインターネット動画や生配信に置き換えていくことが、果たして可能なのだろうか? 「バーチャルな体験」で人間は本当に満足できるのか?

ひとり家でビールを呑むより、誰かとビデオ通話しながら味わう方が楽しいという人もいるかもしれない。だが、それは実際に飲み会に参加したりスナックに行ったりする体験とはまったく別物のような気がする。オンラインの授業や研修も、それなりに有用なのかもしれないが、体験の濃度としてはリアルの方がはるかに高いのは明らかだろう。

ほかに選択肢がないとはいえ、鉛の靴を履いて陸上競技をするくらいなら寝ていた方がマシじゃないかと思ってしまうのだ。

●リアルVSバーチャル

知人に、この春から社会人大学に行く予定だった男性がいる。せっかく苦労して入試をクリアしたにもかかわらず、彼は入学を辞退した。大学が「当面のあいだ授業はオンラインで行う」と発表したからだ。彼が大学で目指していたのは博物館などで働くことができる「学芸員資格」の取得で、その授業はもちろん美術品や文化財などに触れて行う「実習」がメインだった。大学側の説明では、たとえば陶磁器の時代ごとの特徴や産地の判別法など、先生がカメラをクローズアップにしたりしながら説明を加える「ライブ配信」を行う予定だったという。大学サイドの説明を聞いた彼は、こんな愚痴をこぼしていた。

「そんなのオンラインでやっても意味ないでしょ? こっちは博物館に展示されているような現物を触って学ぶために大学に行くことにしたのに……」

もっともな言い分だと思う。というか「オンラインで実習をやります」なんて、トンチンカンなことを言い出す大学の思考回路がわからない。その理屈が通るなら、自動車教習所はシミュレーターをクリアするだけで運転免許を与えてもいいことになるんじゃないだろうか。「世界の車窓から」を欠かさず観ていれば、もはや時間とカネをかけて海外旅行に行く必要はない。バンザーイ!

さらに、オンライン授業の是非をめぐっては、毎日新聞が大学教員のこんな声を紹介している。

「私たちはYoutuberではないので動画に期待されても困る。それに語学なら大学教員の授業配信より、NHKラジオの語学番組を聴きながらレッスンしたほうが正直いいと思う」

授業の動画配信なら、放送大学や東進ハイスクールといった先駆者がいる。理論としては「可もなく不可もない普通の先生より、林修先生のようなスゴ腕教師の授業を全国の学生がスマホやモニタで見ながら学習すればいい」というわけだ。そうなると科目ごとに数人の"カリスマ教員"がいればいいわけで、教育機関は一気にスリム化できることになる。教員が授業のオンライン化を粛々と受け入れている背景には、こういう理論によって仕事を失うことを恐れているからだろう。

しかし、この「カリスマ教師によるオンライン授業構想」は、机上の空論でしかない。ほとんどの学生は数学や国語が好きで授業を聞いているわけではないからだ。その科目を学ぶ意義と必要性を訴える年長者が目の前で真剣にしゃべっているから、学生は難しい話にも少しは耳を傾ける。仮に、数学の教師が汗を飛ばしながら黒板に数式を書いているのをライブ配信したとして、それに何十分も付き合える人はごくわずかだろう。

何年か前、テレビで有名な演劇を放送していたのを思い出す。ほぼ固定カメラで、観客席から見るのとほぼ変わらない感覚が味わえるとのふれこみだった。機会があったら見に行きたいと思っていた舞台だったので楽しみにチャンネルを合わせた。が、10分くらいで諦めた。集中力が続かないのだ。こういうのもきっと実際に劇場の座席にいれば、手に汗して観ているに違いない。やはり役者や他の観客たちと空間を共有しないとダメなのだ。

つまるところバーチャルはどこまでいってもバーチャルなのだ。VRなどの最新技術を使えば、現実体験に近づくことはできるだろう。しかし、それでも実体験とは決定的な違いがある。どれだけ精巧で緻密な建築模型を作っても、人が住める家にはならないのだ。

●飲食店は体験施設だ

話を飲食店に戻そう。これまで「バーチャルでは代用できないものがある」という話をしてきたが、レストランでの体験はその真骨頂だろう。立地やインテリア、スタッフを含めての「お店」であって、料理は構成要素のひとつに過ぎない。「味」は、かなり大きいことは間違いないけれど、あくまで一部だ。お店の全体的な印象は、椅子の座り心地や店員の立ち居振る舞い、料理人の服装といったものにも大きく左右される。

「いや、料理の味がすべてだよ」という人はこんな想像をしてみてほしい。もし会社のデスクで高級な江戸前鮨を食べたら、と。まあ、美味しい寿司を食べてうれしいのは間違いないだろう。ただ、きっとこう思うはずだ。「できれば店で食べたかったな……」。カウンター席に座り、白衣を着た職人の動きを眺めつつ「なにか旬のものは?」「いい××が入ってますよ」「じゃあそれ握って」といった具合にやり取りしながら、ツケ台に置かれた鮨を口に運んでいく――。こういうのが「いい鮨を食う」という体験であって、ただ美味しい鮨を腹に入れたらいいという話ではないのだ。

これは「テイクアウトより店内飲食」がいいという単純な話ではない。きっと、重要なポイントは「特定の文化や様式の中に身を置く」ということなのだろう。

もちろんTシャツにキャップ姿でも職人は鮨を握れるが、そんなことを望む客はいない。フランス料理店はコック帽にコックコートを着ていてほしいし、コーヒーを淹れるバリスタはシャツにエプロン姿じゃないと、何かもの足りない気がする。もし、鮨職人がフェイスシールドをしたり、使い捨て手袋で鮨を握らねばならなくなるとしたら、それはもう鮨屋とは別の何かになってしまうだろう。これを「進化した鮨屋だ!」と褒める人はいまい(こう書いたあと気になって検索してみたら、そういうお店がすでに出てきているらしい……)。

ユニフォームには、動きやすさや収納力といった実用性に加えて「魅せる要素」がある。その職業や役割を象徴するものなのだ。ふらりと居酒屋に入ったとき、料理人が食品工場の製造ラインスタッフのような恰好でおでんを煮込んでいたらどうだろう。はたしてリラックスできるか? それとも、最初はギョッとしてもいずれ慣れるのだろうか?

少なくとも、サービス業というのは料理や飲み物といったモノを提供することだけが目的ではないはずだ。飲食店は商品に加えて、そこで過ごした素敵な思い出や楽しい時間といった「体験」を提供しているのだ。

●「営み」は止まらない

冒頭に書いたラーメン屋に通い続ける理由も「味」だけではない。お店に入ってから出るまでトータルで素晴らしい体験をさせてくれるからだ。

なにより気に入っているのは雰囲気だ。出汁や麺だけでなく、チャーシューなどのトッピングまで、一部の隙もないクオリティなのに「こだわり」をまったく感じさせないのがいい。「ラーメン哲学」みたいな店主のポエムもなければ、「まずスープをひとくち」といった食べ方への指図、食材のうんちく語りなどもない。テーブルにごちゃごちゃした文字がないから、余計なことを考えず素直にラーメンに向き合える。

客層もいい。いちばん多いのは男性客だが、若い女性や大学生なんかの男女グループもよく入ってくる。カジュアルな店構えに加えて女性スタッフが多いからだろう。フロア担当は清潔感のある明るい色のTシャツにキャップ姿。もし黒Tシャツに頭にタオルを巻いた大将が注文を取っていたら、ここまで幅広い客層にはなるまい。おかげで店内は不健康そうなラーメンファンだらけにならず、見た目にも風通しがいい。フレッシュなユニフォーム姿で動くスタッフがいい客を集め、客層がいいから若い女性スタッフが集まるのだろう。

そこに行くだけでエネルギーがもらえるような、活気に満ちた飲食店――。ウイルスだろうが戦争だろうが、そんな人間の営みを終わらせることはできない。

営業再開を報じるニュース

|